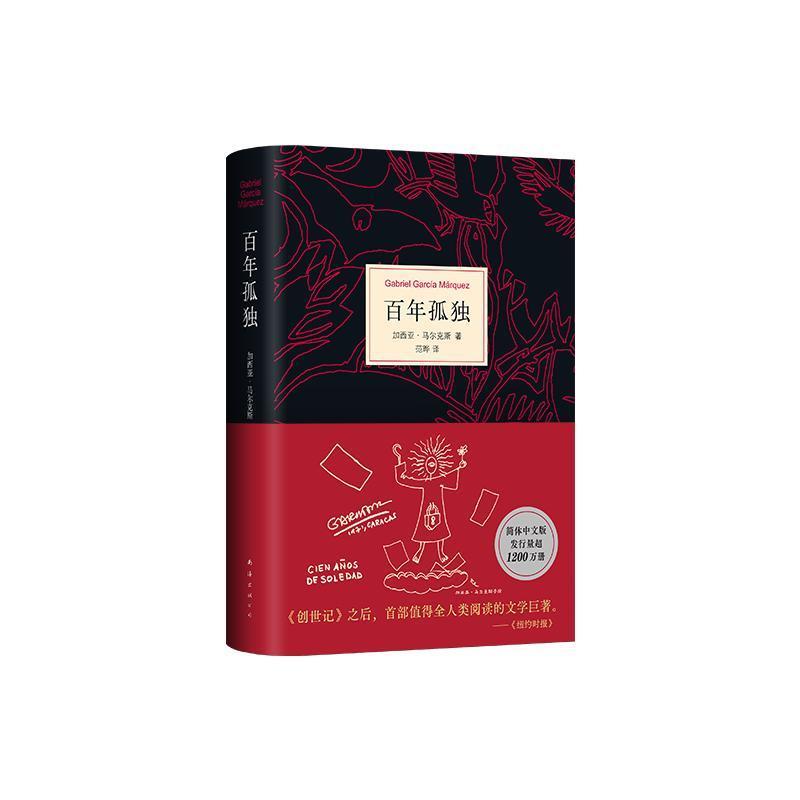

诺贝尔文学奖得主加西亚·马尔克斯(Garcia Marquez)的名字对很多人并不陌生,他的代表作《百年孤独》(One Hundred Years of Solitude)更是家喻户晓。也许很多人没有读过或是读完这本书的原著,毕竟这是一本被大众评为马尔克斯最难阅读,且最难被改编的小说之一。2024年,流媒体巨头Netflix实现了不可能的任务,将《百年孤独》以电视剧形式改编推出,第一季上线首日便打破纪录,获得100%专业好评。于是,一股关于马尔克斯的阅读风暴再次来袭。

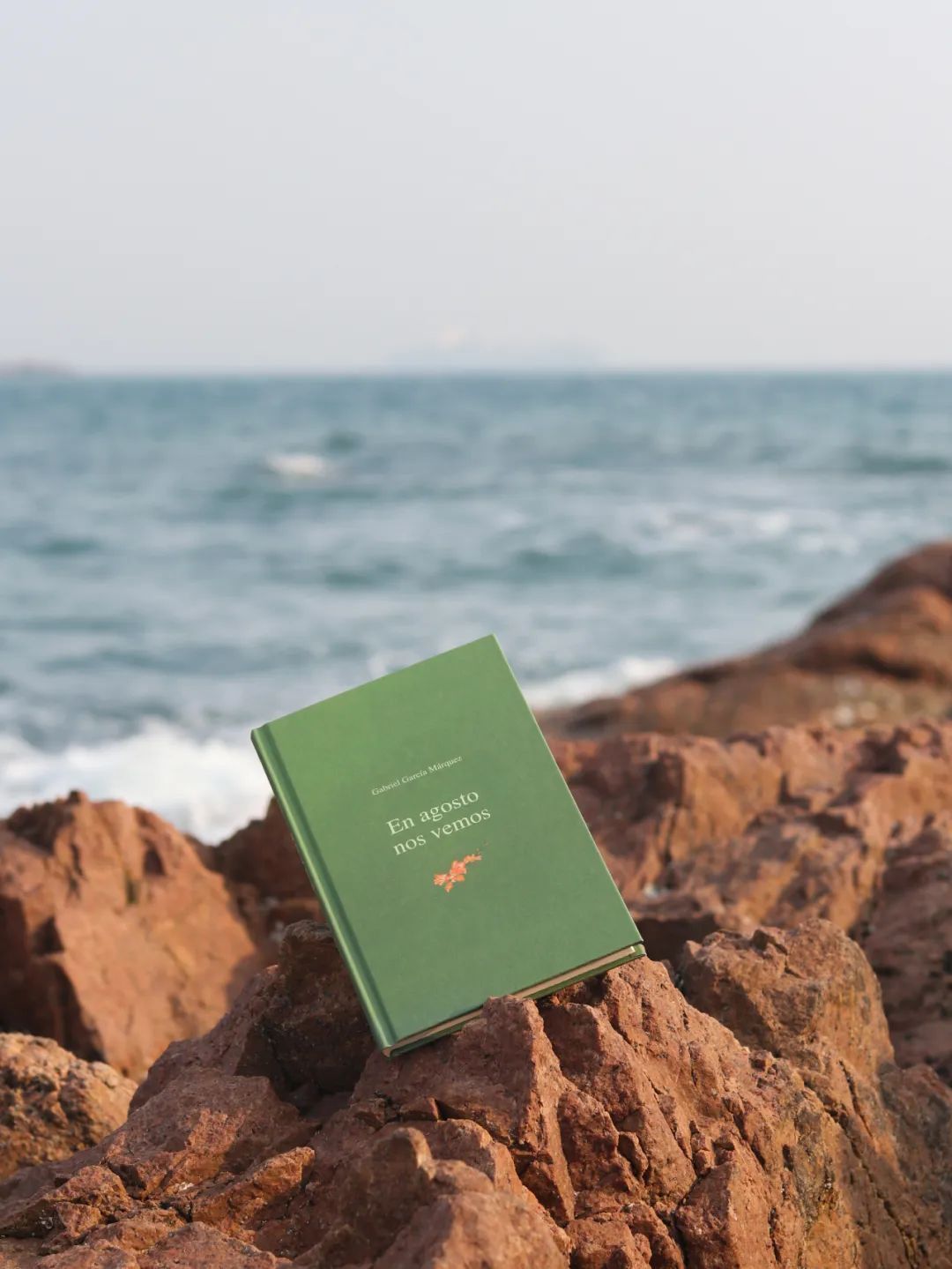

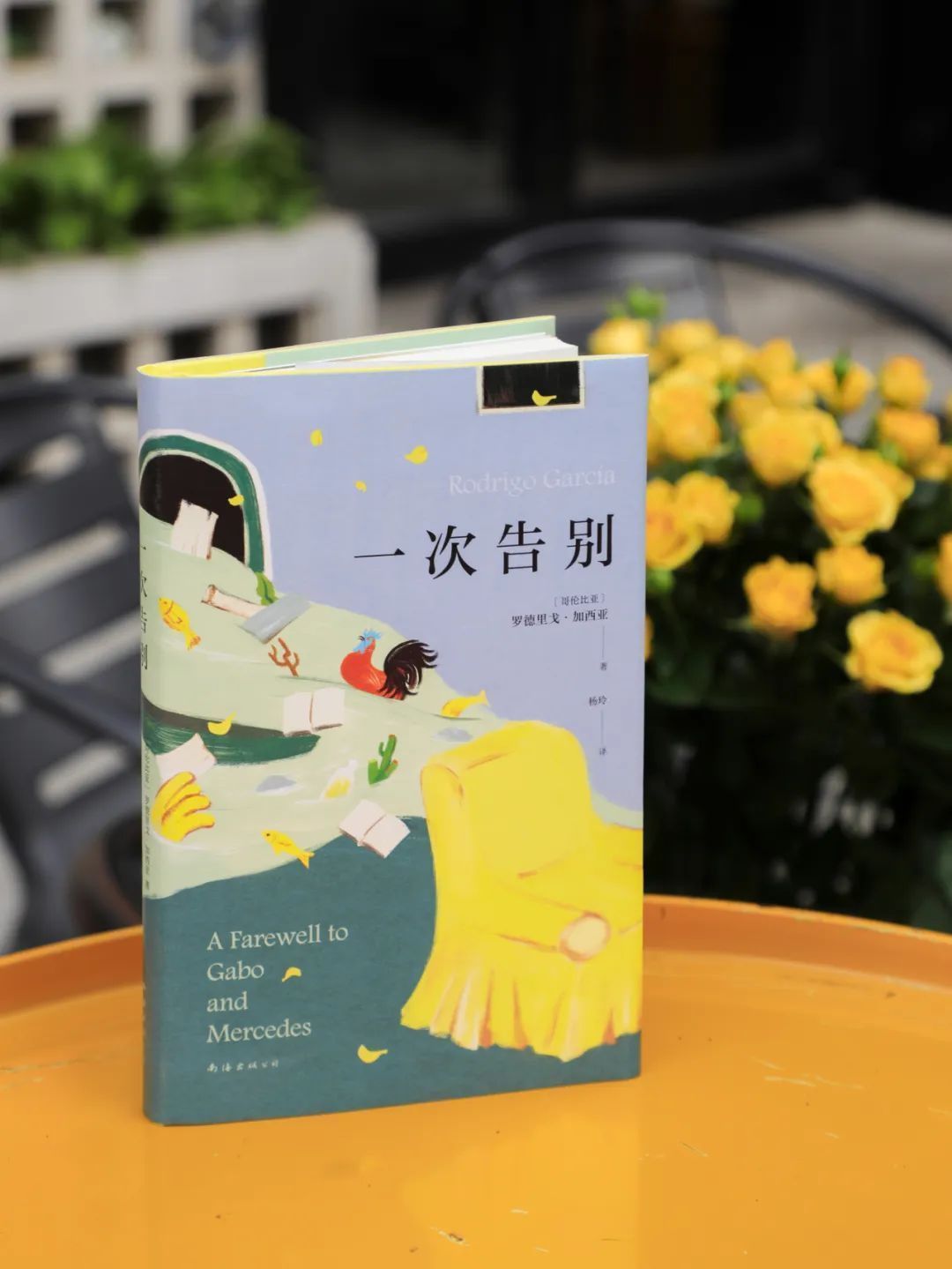

刚刚过去的2024年是马尔克斯逝世十周年。令人欣慰的是,在这一年,我们依然见到了两本关于他的作品。在2024年3月6日,也就是马尔克斯诞辰日,他的遗作《我们八月见》全球同步上市。而2024年4月17日,在他逝世十周年纪念日当天,长子罗德里戈·加西亚的《一次告别》正式与读者见面。在这本书中,充满了他对父母晚年生活的独家回忆。

2025年伊始,我们不妨继续阅读马尔克斯,和他那个不会终结的生命故事。

《百年孤独》改编背后的故事为何要让“马孔多”复活?这也许是文学史上最著名的小说开头之一:“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”在一个名为“马孔多”的小镇,《百年孤独》的故事横跨七代人,他们名字相似,关系复杂,故事涵盖历史、政治、家族丑闻、精神疾病、爱情与失去、死亡等主题。这个故事的“不可改编”不但在于剧情复杂,还在于如何将魔幻现实主义以今天观众不反感的方式呈现。2024年末,Netflix在获得原著版权六年后,《百年孤独》第一季正式上线,第二季已经续订。百分百遵循原著作为制作方,etflix在方方面面展现了遵循原著的决心。在此之前,马尔克斯的其他作品也有改编成电影的先例:《一桩事先张扬的谋杀案》于1987年被翻拍成电影《预知死亡纪事》,1999年由墨西哥名导奥图罗·利普斯坦执导的《没人写信给上校》曾入围戛纳电影节,另一部代表作《霍乱时期的爱情》于2007年搬上银幕,《苦妓追忆录》也于2012年搬上银幕……这些作品的口碑参差不齐,由此可见,改编马尔克斯作品的难度一直不小。剧集版《百年孤独》严格按照原著改编,遵循作者加西亚·马尔克斯的遗愿只用哥伦比亚演员、在哥伦比亚当地拍摄。首先面临的一个问题是,如何寻找并还原由马尔克斯在《百年孤独》中虚构而成的位于哥伦比亚的田园小镇马孔多呢?答案是:Netflix聘用数百名工人用一年的时间在哥伦比亚的一块平地上建造了一个小镇。在探班日中,有媒体记录下了“马孔多”的样子:“19世纪风格的建筑,书中描述的风月场所和酒吧、学校、旅馆和教堂。”创作团队学习当地口音和哥伦比亚历史,“片场就像一座百年学校”。在剧本撰写方面,四名编剧和一名顾问联合改编,其中包括马尔克斯的儿子。曾参与奥斯卡得奖作品《罗马》(Roma)设计制作的设计师卡瓦列罗(Eugenio Caballero)和恩里克斯(Barbara Enriquez)负责场景设计。

本剧的第一个镜头是:蚂蚁爬过染血的被单和空空的婴儿床,桌子上是写有梵文的羊皮纸,窗外已经刮起那股命中注定的大风,这是书迷熟知的全书最后一幕。马孔多的故事在这一幕之后徐徐展开。为了表现原著的疯狂,《百年孤独》甚至没有回避可能让今天西方观众反感的那些带有侵略性的描写,“Netflix保留了原汁原味的剧情”。此外,参与的演员全部来自哥伦比亚当地,演技精湛但不为好莱坞熟知。饰演第一代布恩迪亚的演员马可·安东尼奥·冈萨雷斯(Marco Antonio Gonzalez)连美国权威演员数据库IMDb词条都没有。他在接受媒体采访时说,主演们在一起上历史课时,经常会想起自己小时候听过的家族往事,它们的确都像马尔克斯写的那样,某个亲戚有神奇的能力,村里的某个人有如何奇幻的经历。即便剧情、演员、拍摄手法等问题可以解决,但《百年孤独》搬上荧幕的复杂性在于更深一层:2024年,距离书中开始的1967年已经过去半个多世纪,《百年孤独》不但与这一切相去甚远,它完全存在于另一个宇宙中。为何要在今天让“马孔多”复活?或许是我们在剧集版《百年孤独》中更需要探讨的问题。

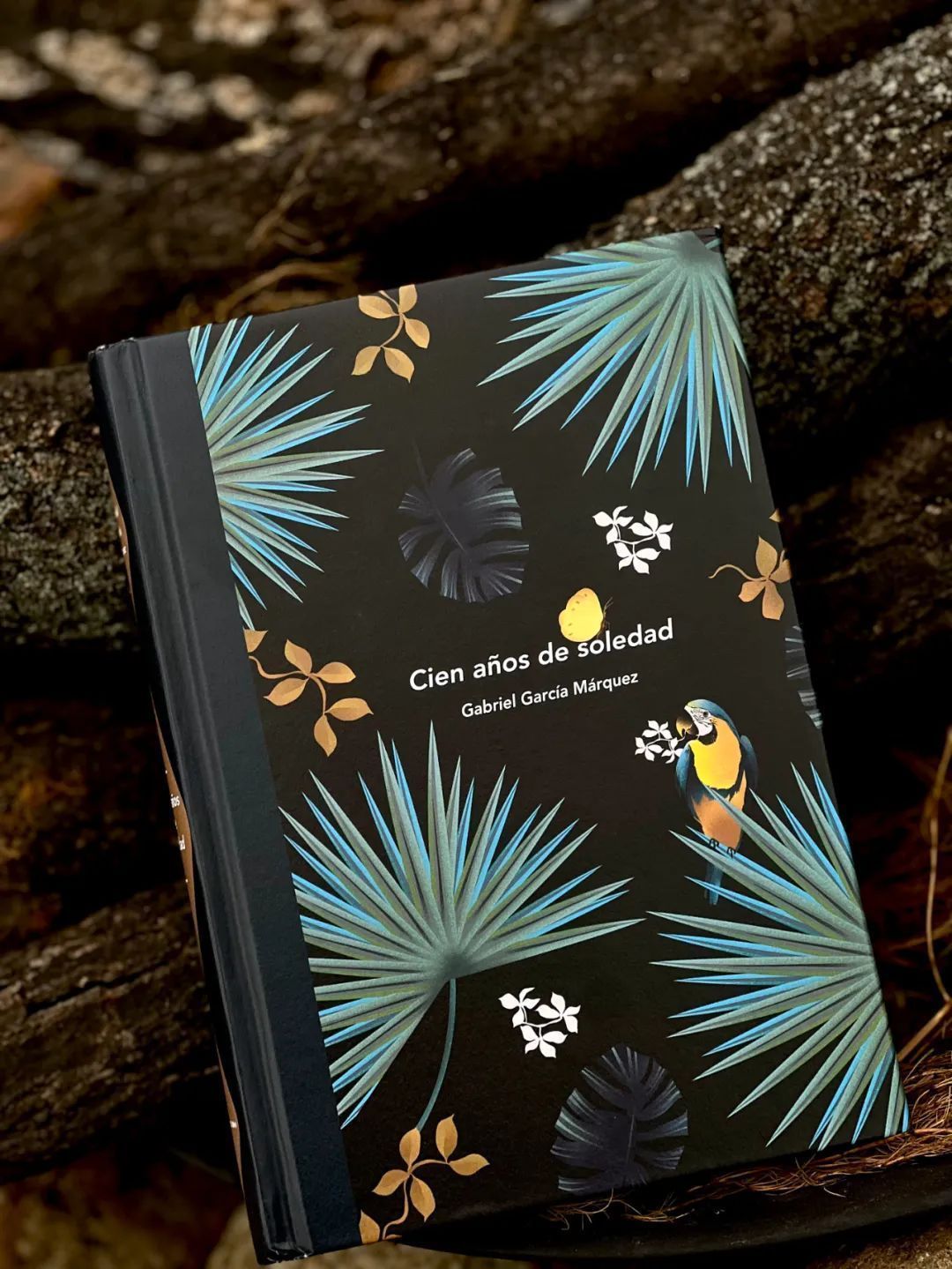

《百年孤独》遁入时间迷宫《百年孤独》是魔幻现实主义文学的代表作,出版于1967年。该书描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等因素,巧妙地糅合了现实与虚幻,展现出一个瑰丽的想象世界,成为20世纪重要的经典文学巨著。1982年,加西亚·马尔克斯获得诺贝尔文学奖,奠定了他世界级文学大师的地位,很大程度上便是凭借《百年孤独》的巨大影响。这本小说打通生者与死者、过去和未来,技法十分繁复,而且针对时空大做文章。像书中频繁出现的“多年以后”,仿佛叙事魔法,把读者引入时间的迷宫。

“被一代又一代人阅读”“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。那时的马孔多是一个二十户人家的村落,泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。”这是小说《百年孤独》的开头,一下子就把读者拽入马尔克斯营造的魔幻世界。多年以后,这部作品已像路边的香肠一样畅销。面对影视化,读者会想起那些当初读来倍感精彩的片段:智者梅尔基亚德斯带来的种种奇物;一生动荡,晚年闭关打造小金鱼的上校;仅凭一条床单就飞上天的美人儿蕾梅黛丝;环绕在一对恋人身边传递爱的讯息的黄蝴蝶。读者称这或许是“史上最难改编”的,在期待与担忧中自发地或阅读、或重读起小说原著。作者本人曾说电视剧比文字更容易直抵心灵,却也同意文字中的韵律、语言间涌动的细节难以转化为画面。他羡慕电视剧能一夜之间收获千万家庭的喜爱,期待《百年孤独》也能如此受欢迎,“被一代又一代人阅读”。

《百年孤独》的确有这样的魅力:无论第几次读、怎样读都会有新发现。初次阅读,闷热潮湿的拉丁美洲小镇马孔多如风暴般吸引所有注意力,那些充满异域风情的疯狂故事冲击认知,无人能抵挡向他人转述的渴望。然而越读下去,孤独感和宿命感越强烈,马孔多最终被飓风抹去,却同时在脑海烙下磨不去的烙印。再次阅读,《百年孤独》已成为观察拉美社会的透镜。小镇是荒谬的,却足以代表整个拉美,浓缩了百年风云;人物是编造的,而现实中不仅存在原型,连命运也相似。魔幻与现实在此模糊界限,离奇的故事下是赤裸、真实的历史。

自由地阅读吧!加西亚·马尔克斯并不在意故事如何被解读,《百年孤独》也并没有标准答案。人人都可以按喜好阅读,想象小镇的样子,任由自己被爱情或孤独感染,或是与书中人物一同破解命运的羊皮卷,追溯魔幻情节的现实起点。这正是阅读文字独有的自由之处。尽管加西亚·马尔克斯生前未曾想过将《百年孤独》影视化,却也为小说留下了一幅手绘插图——在开始写作之前,绘画是他最着迷的事。书中最精彩的情节变得具体:“美人儿蕾梅黛丝挥手告别,身边鼓荡放光的床单和她一起冉冉上升,和她一起离开金龟子和大丽花的空间。”作家的画纯真质朴,似乎那片遥远神秘的大陆不再难以想象。如今距《百年孤独》初版已过去五十多年,仍有无数读者在各种契机下翻开小说:同学被课本被节选片段吸引,发现了自己的阅读兴趣;曾迷失于重复人名的读者找回热情,终于惊喜地读完;西班牙的抗癌协会组织了共读《百年孤独》活动,将它当作抵御痛苦的良方。一代代人在证明,阅读都是享受,什么时候开始都不算晚。

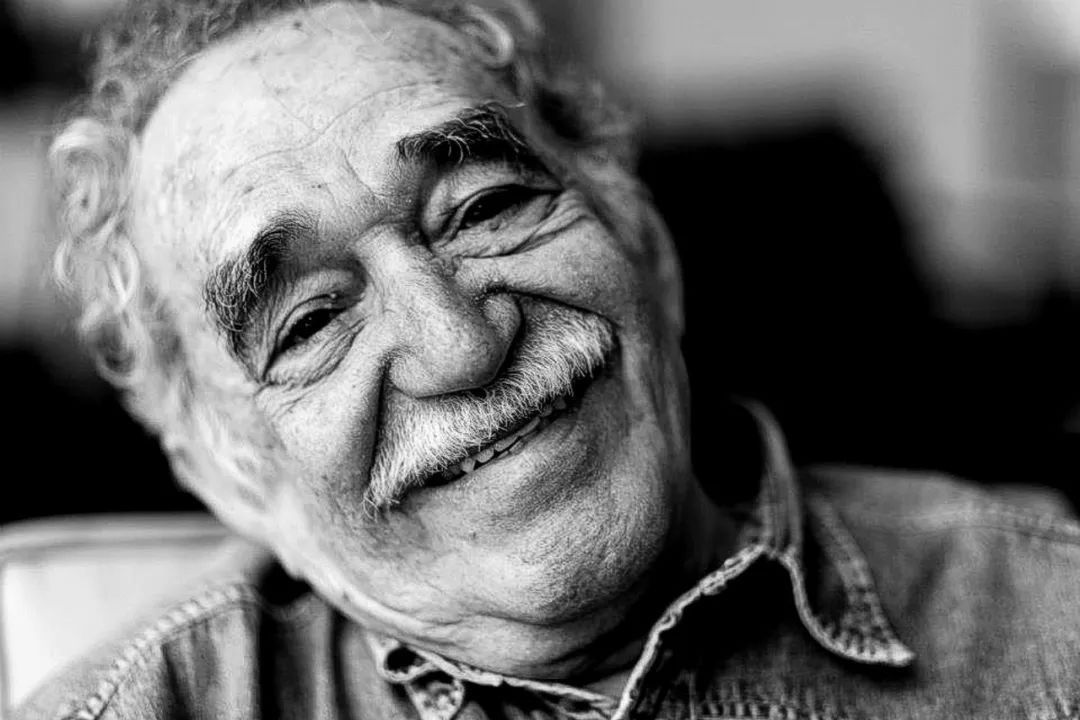

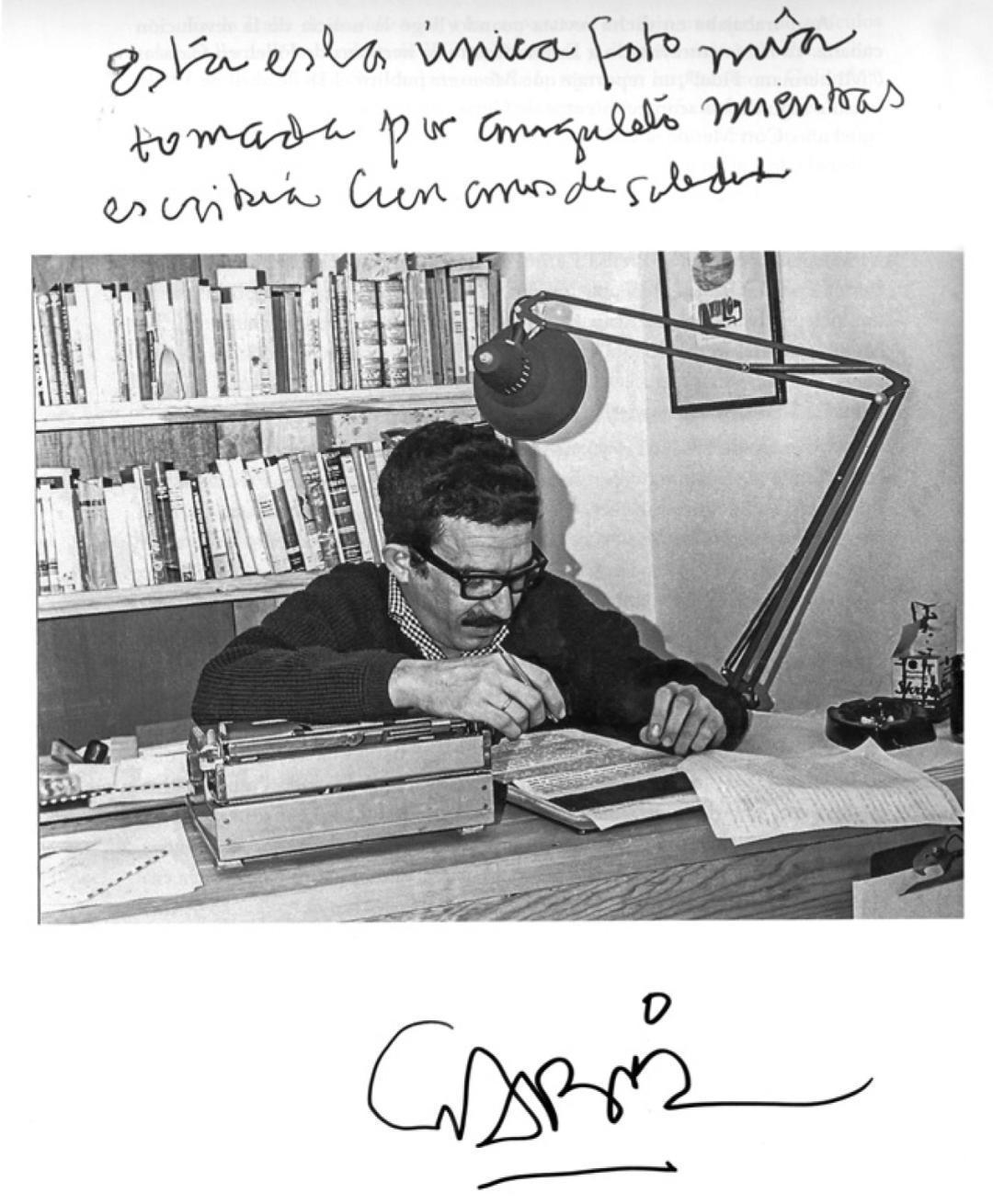

写《百年孤独》的马尔克斯

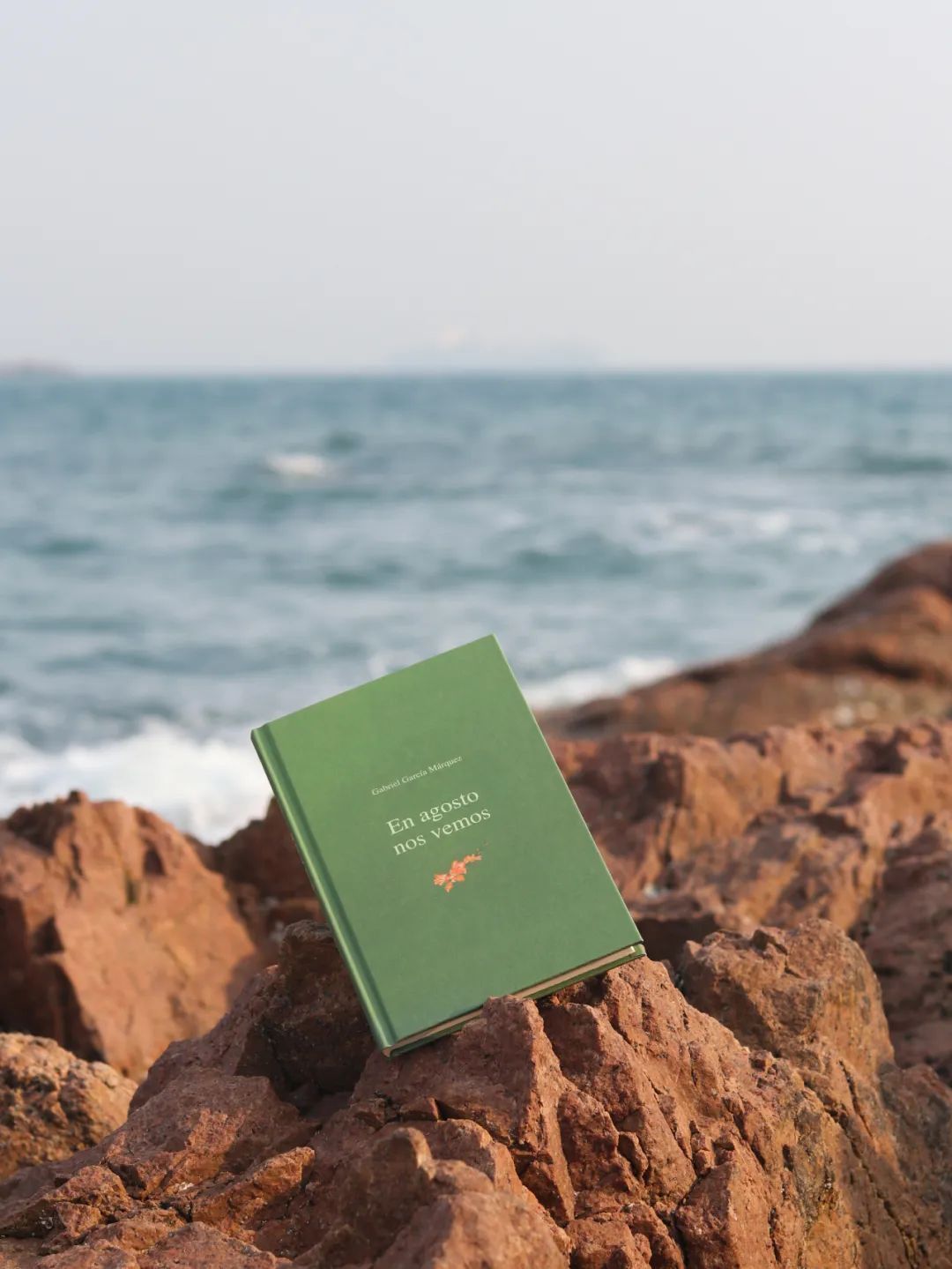

《我们八月见》是遗作,更是弥补遗憾之作《我们八月见》有一个邀约般的名字,而这本书带来的第一份惊喜,是加西亚·马尔克斯首次将女性设置为了长篇小说的主人公。全书基调充满女性视角独有的细腻优雅,一股柔且韧的力量贯穿其中。

爱情,和其他可赞颂之物加西亚·马尔克斯早已说过,他所有的作品都是在写爱情,《我们八月见》自然不会例外,其创作灵感与契机甚至早在写作《霍乱时期的爱情》时就已经现出雏形。作家本人曾说:“创作《霍乱时期的爱情》时,我有了一个想法:爱情是否会随着岁月流逝、年龄增长而改变?我开始创作一系列新故事,不断改进。”从《霍乱时期的爱情》一路写到《我们八月见》,新增了二十年人生阅历的加西亚·马尔克斯更加熟谙人心。更令人惊讶的是,他似乎了然女性心思,总能用最敏锐的句子捕捉到每一丝幽微的心绪:他着力刻画女性在婚姻与家庭生活中的处境,在不易察觉之处提出疑问与思考;他用细致笔墨描写每套衣服、每件首饰、每本书、每支乐曲,赋予它们独特微妙的含义;他太熟悉感情中的拉扯与交锋,一两句对话就写尽一个故事;他更知道爱情代表着最诚实的欲望,正如饿的时候才吃饭,爱的时候不必撒谎。熟悉加西亚·马尔克斯的读者,能在书中读到与许多其他作品的互文,在某一行、某一段背后窥见老马狡黠的笑容,而初次接触加西亚·马尔克斯的读者,同样能在细节上感受大师笔力,为高频次出现的巧思和金句击节赞叹。

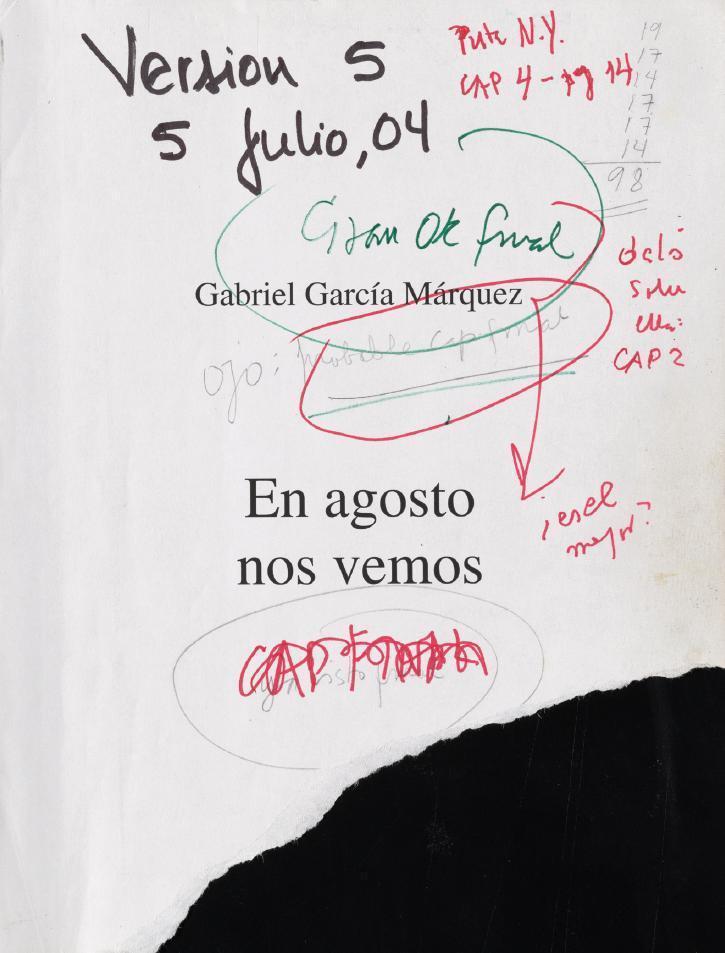

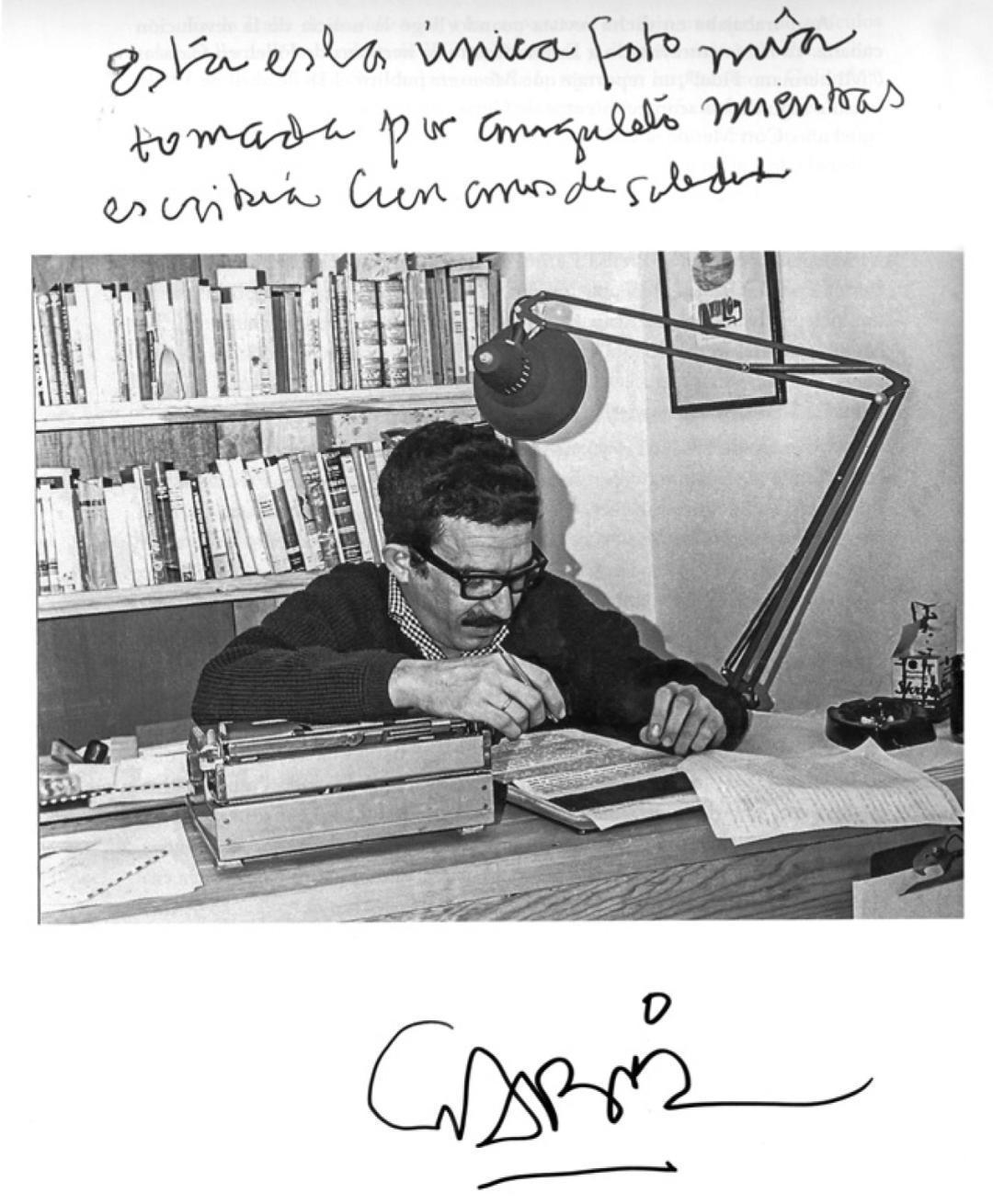

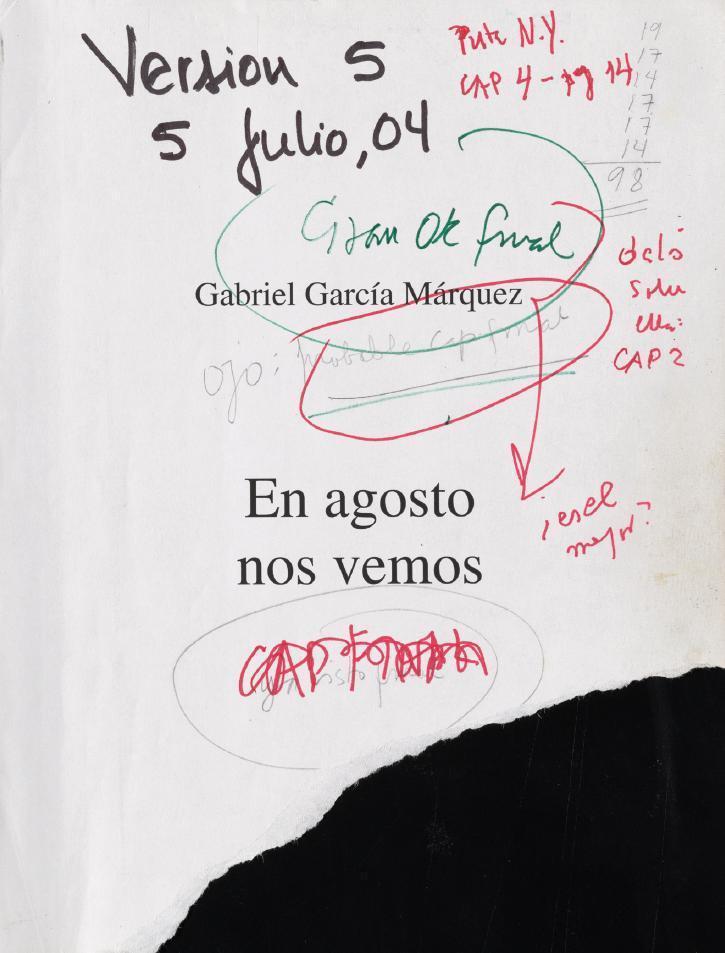

手稿扉页

“那是属于凡人的笑容。”《我们八月见》正式发行的当天,距离1999年加西亚·马尔克斯在马德里美洲之家的文学论坛上第一次公开朗读作品选篇已经过去了四分之一个世纪。再次回顾困难重重的成书历程,有无数故事打动人心:随着岁月流逝,加西亚·马尔克斯逐渐意识到,时间已经不在自己这一边了。衰老、疾病甚至死亡若隐若现的阴影,都让他的创作之路越来越艰辛。1997年接受记者采访时,他不无感慨地坦白了内心的焦躁:我显然比从前着急多了,从前我总是说“接下来的二三十年可以完成”,但现在我知道自己或许没有下一个二三十年了。我努力克服这份急躁,因为仓促而成的作品一眼就会被识穿。对死亡的恐惧支撑我一直不停地创作,没有什么能阻止我继续写下去,如果我就此停笔,那我可能很快就会死去。

梅塞德斯的八十大寿凭借顽强的意志,作家十年内将稿件增删五版,每一页稿纸上,都留有他亲笔批注的符号。这位完美主义者打趣地宣布:“我一旦给作品画上句号,就不会再回头检查了。”而他也的确为这部最终之作画上了句号——完整的、定稿版本的《我们八月见》扉页上写着他的亲笔批注:最终版棒极了。在人生最后的日子里,阿尔茨海默病严重拖慢了他的脚步,也不止一次地让这位曾经无所不能的伟大作家感受到绝望与挫败。他的两个儿子回忆,在《我们八月见》的创作过程中,父亲是在和记忆的衰退赛跑。西班牙语原版编辑在疫情时期居家整理核对作家的多版手稿和笔记注释,终于打磨成最终版本。在编辑的回忆中,作家是如此亲切和蔼:“每一次阅读稿件,我都感觉加博正站在我身边,把手搭在我的肩膀上。最深沉的谢意献给他,每当有人带着敬神般的心态来到他身边时,他都会报以微笑,那是属于凡人的笑容。”中文版译者,西安外国语大学副教授侯健同样向加西亚·马尔克斯表达了敬意与缅怀,他说:“翻译完这本书的最后一个字时,有种想哭的感觉,因为自己仿佛看到马尔克斯放下笔,松弛下来的样子,我知道他再也不会写作了。但还好那一部部作品还在,我们可以与大师年年月月相见。”自得其乐地待在书房里,执笔写下一行又一行,一段又一段,这就是作家留给我们的最后印象。他努力远离衰老与病痛的纷扰,将自己对爱情的领悟与洞察化作充溢着海风气息的如歌篇章。

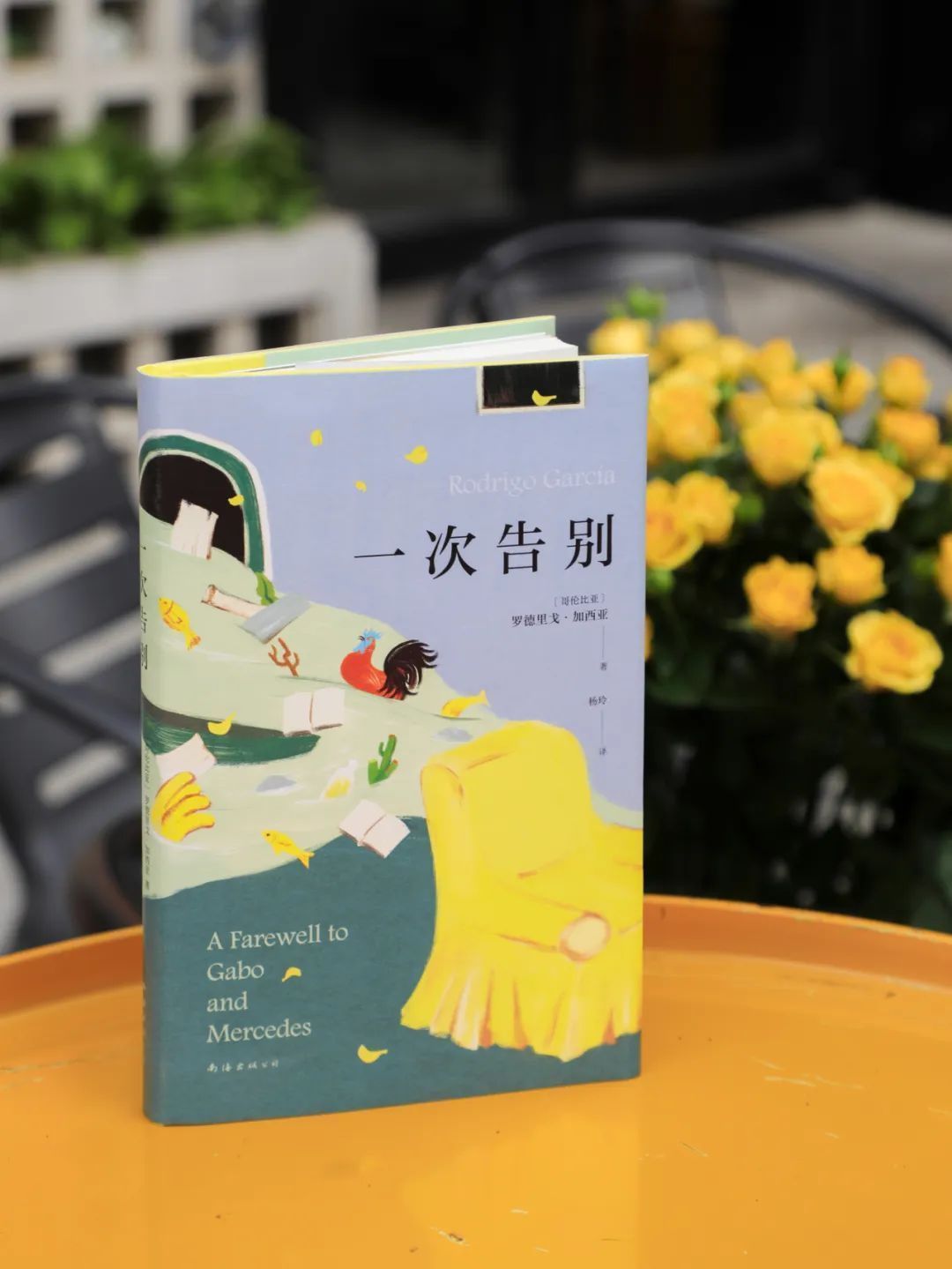

《一次告别》马尔克斯最后的岁月这本书不仅是一个儿子向他杰出的父母表达敬意,更揭示了迷人生活中隐藏的角落。它并不感伤,是慷慨又充满智慧的。这是最真挚、美丽、有力、动人、难忘的回忆录之一。有关爱与悲伤、有关一个有趣的家庭、有关一位名作家的秘史、有关一个失忆也不忘幽默的人、有关死亡、有关强大家庭中令人难以置信的洞察力和智慧,有关你与文学天才加西亚·马尔克斯。

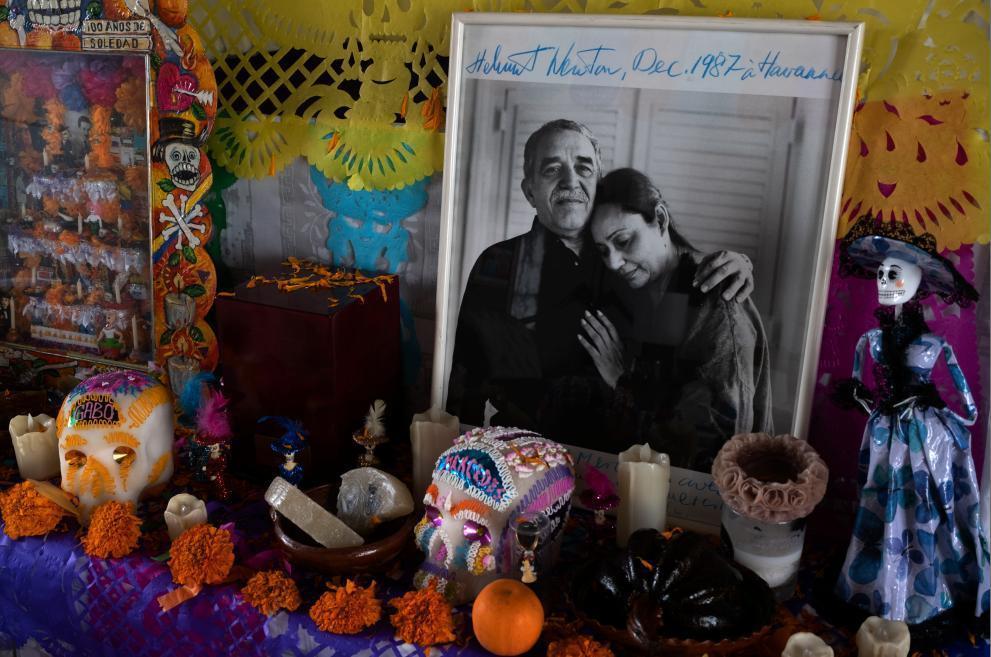

2014年3月,与阿尔茨海默病斗争多年的加西亚·马尔克斯感冒了,妻子梅塞德斯·巴尔恰却预感最终结局将到来:“我们过不去这一关了。”死亡如约而至,作家于4月17日去世。2020年8月15日,梅塞德斯·巴尔恰去世。梅塞德斯去世后,长子罗德里戈有这样的感受:“这种感觉就好比用望远镜遥望夜空,却再也找不到曾经一直在某处的一颗行星。”当父母如行星般消逝,他却更加理解父母面对生活与死亡时的姿态。于是,罗德里戈·加西亚决定写点什么纪念父母,当作最后的告别。《一次告别》便成为一份充满温情的礼物,慷慨地赠予每一个无法避免告别的人。

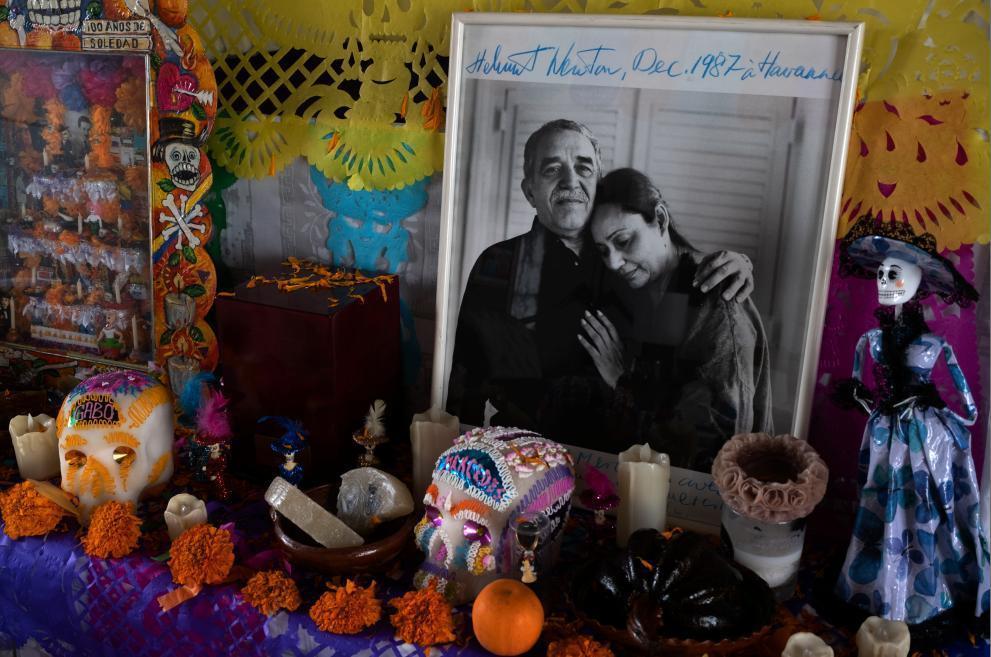

加博与梅塞德斯的亡灵节祭坛

文 王雅静 韩文苑编辑 韩哈哈资料提供 新经典

张雨霏 蝶变之后

刘若望 艺术行者的漫谈

王羽佳:探索不止 恒动不息

汪顺:年龄只是数字 实力说明一切

王欣瑜:保持初心,享受比赛和网球本身

张澍田:做人、做事、做学问

点击以下封面,一键下单新刊

「 2025年1月2日 张雨霏 」

《百年孤独》遁入时间迷宫《百年孤独》是魔幻现实主义文学的代表作,出版于1967年。该书描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等因素,巧妙地糅合了现实与虚幻,展现出一个瑰丽的想象世界,成为20世纪重要的经典文学巨著。1982年,加西亚·马尔克斯获得诺贝尔文学奖,奠定了他世界级文学大师的地位,很大程度上便是凭借《百年孤独》的巨大影响。这本小说打通生者与死者、过去和未来,技法十分繁复,而且针对时空大做文章。像书中频繁出现的“多年以后”,仿佛叙事魔法,把读者引入时间的迷宫。

《百年孤独》遁入时间迷宫《百年孤独》是魔幻现实主义文学的代表作,出版于1967年。该书描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等因素,巧妙地糅合了现实与虚幻,展现出一个瑰丽的想象世界,成为20世纪重要的经典文学巨著。1982年,加西亚·马尔克斯获得诺贝尔文学奖,奠定了他世界级文学大师的地位,很大程度上便是凭借《百年孤独》的巨大影响。这本小说打通生者与死者、过去和未来,技法十分繁复,而且针对时空大做文章。像书中频繁出现的“多年以后”,仿佛叙事魔法,把读者引入时间的迷宫。

《百年孤独》的确有这样的魅力:无论第几次读、怎样读都会有新发现。初次阅读,闷热潮湿的拉丁美洲小镇马孔多如风暴般吸引所有注意力,那些充满异域风情的疯狂故事冲击认知,无人能抵挡向他人转述的渴望。然而越读下去,孤独感和宿命感越强烈,马孔多最终被飓风抹去,却同时在脑海烙下磨不去的烙印。再次阅读,《百年孤独》已成为观察拉美社会的透镜。小镇是荒谬的,却足以代表整个拉美,浓缩了百年风云;人物是编造的,而现实中不仅存在原型,连命运也相似。魔幻与现实在此模糊界限,离奇的故事下是赤裸、真实的历史。

《百年孤独》的确有这样的魅力:无论第几次读、怎样读都会有新发现。初次阅读,闷热潮湿的拉丁美洲小镇马孔多如风暴般吸引所有注意力,那些充满异域风情的疯狂故事冲击认知,无人能抵挡向他人转述的渴望。然而越读下去,孤独感和宿命感越强烈,马孔多最终被飓风抹去,却同时在脑海烙下磨不去的烙印。再次阅读,《百年孤独》已成为观察拉美社会的透镜。小镇是荒谬的,却足以代表整个拉美,浓缩了百年风云;人物是编造的,而现实中不仅存在原型,连命运也相似。魔幻与现实在此模糊界限,离奇的故事下是赤裸、真实的历史。

《我们八月见》是遗作,更是弥补遗憾之作《我们八月见》有一个邀约般的名字,而这本书带来的第一份惊喜,是加西亚·马尔克斯首次将女性设置为了长篇小说的主人公。全书基调充满女性视角独有的细腻优雅,一股柔且韧的力量贯穿其中。

《我们八月见》是遗作,更是弥补遗憾之作《我们八月见》有一个邀约般的名字,而这本书带来的第一份惊喜,是加西亚·马尔克斯首次将女性设置为了长篇小说的主人公。全书基调充满女性视角独有的细腻优雅,一股柔且韧的力量贯穿其中。

《一次告别》马尔克斯最后的岁月这本书不仅是一个儿子向他杰出的父母表达敬意,更揭示了迷人生活中隐藏的角落。它并不感伤,是慷慨又充满智慧的。这是最真挚、美丽、有力、动人、难忘的回忆录之一。有关爱与悲伤、有关一个有趣的家庭、有关一位名作家的秘史、有关一个失忆也不忘幽默的人、有关死亡、有关强大家庭中令人难以置信的洞察力和智慧,有关你与文学天才加西亚·马尔克斯。

《一次告别》马尔克斯最后的岁月这本书不仅是一个儿子向他杰出的父母表达敬意,更揭示了迷人生活中隐藏的角落。它并不感伤,是慷慨又充满智慧的。这是最真挚、美丽、有力、动人、难忘的回忆录之一。有关爱与悲伤、有关一个有趣的家庭、有关一位名作家的秘史、有关一个失忆也不忘幽默的人、有关死亡、有关强大家庭中令人难以置信的洞察力和智慧,有关你与文学天才加西亚·马尔克斯。

文 王雅静 韩文苑编辑 韩哈哈资料提供 新经典

文 王雅静 韩文苑编辑 韩哈哈资料提供 新经典